「昔 の バスケット ゴールって、今とどう違うんだろう?」

「昔のバスケットボールのルールやボールって、今と比べてどんな特徴があったの?」

そんな疑問を持った方も多いのではないでしょうか。

特に「負け た こと が ある という の が いつか 大きな 財産 に なる」と感じているあなたにとって、昔のバスケ環境を知ることは、今の努力を肯定するヒントになるかもしれません。

本記事では、「昔 の バスケット ゴール」を中心に、昔のミニバスのゴールの高さは?やバスケットゴールの高さは変わった?といった疑問に答えながら、昔のバスケットボールのルールは?やバスケ 昔と今の違いなども詳しく解説していきます。

また、バスケットボール 昔のボールやバスケットゴールのボードの名前は?といった細かな視点から、バスケットゴール 高さ 中学生やバスケットゴール 名称など現在との違いを明確にし、バスケットボールの歴史やバスケットゴール プロとの関係にも触れていきます。

今だからこそ、過去を知ることで得られる気づきがあります。

「昔はこうだったからこそ、今がある」――そんな視点を持てば、たとえ過去に悔しい経験があっても、それが成長の糧になると気づけるはずです。

昔と今の違いを通じて、あなたのバスケ観がさらに深まるきっかけとなれば幸いです。

- 昔のバスケットゴールの高さや仕様が今とどう違うか理解できる

- 昔のミニバスやプロで使用されていたゴール環境を知ることができる

- バスケットゴールの名称やボードの役割について把握できる

- 昔と今のバスケットボールのルールやプレースタイルの変化を学べる

昔のバスケットゴールと今の違いを徹底解説

- 昔のミニバスのゴールの高さと今の基準

- バスケットゴールの高さは時代で変わった

- 昔のバスケットボールのルールと特徴

- バスケ 昔と今のプレースタイルの違い

- 昔のバスケットボールと今のボールの違い

昔のミニバスのゴールの高さと今の基準

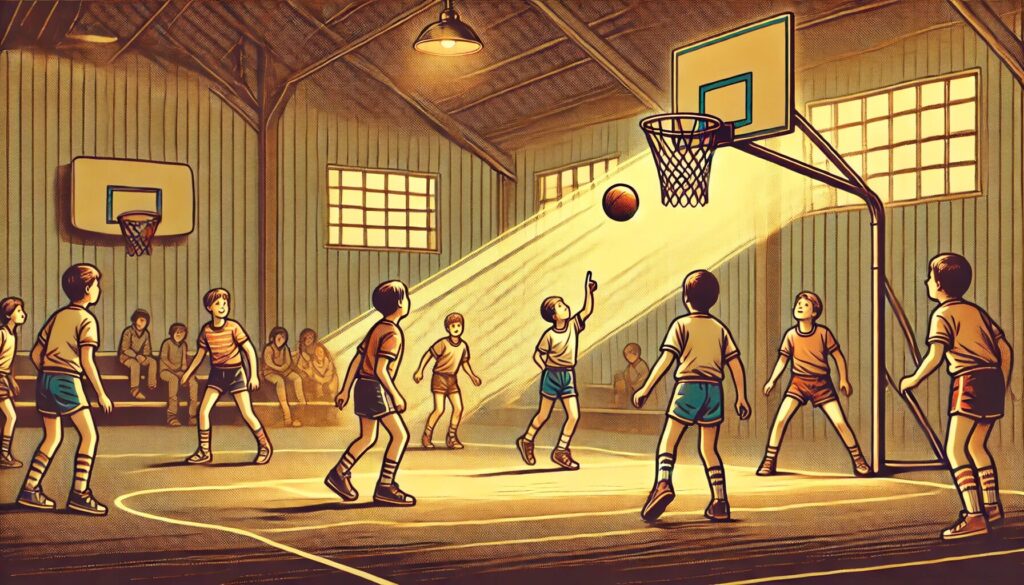

昔のミニバス(小学生向けバスケットボール)においては、現在と比べてゴールの高さに一定の基準がなく、地域や大会、設置環境によってばらつきがありました。現在の日本バスケットボール協会(JBA)による正式なミニバス用のゴール高さは「2.6メートル」と定められていますが、昔はこれより高い「一般用ゴール(3.05メートル)」をそのまま使用していたケースも少なくありませんでした。

これは、当時の体育館や学校施設にミニバス専用の設備が整っていなかったことが主な理由です。特に1970~1980年代は、バスケットボール自体が今ほど普及しておらず、子ども向けのゴールを別で用意することが難しかった背景があります。

また、ルールや安全性への配慮も今ほど厳格ではなかったため、「とりあえず高さはそのままでプレイさせる」といった現場判断が主流でした。その結果、小学生が大人と同じ高さでプレイすることとなり、届かないゴールに苦戦したり、正しいシュートフォームが身に付きにくいといった課題も生じていました。

一方で、現在は以下のように基準が明確に定められています:

| ゴールの種類 | 高さ(メートル) | 対象年齢 |

|---|---|---|

| ミニバス用 | 2.6m | 小学生(12歳以下) |

| 一般・中学生以上用 | 3.05m | 中学生以上 |

この基準によって、子どもたちがより適切な高さでプレイできるようになり、フォームの定着やプレイの楽しさが向上しました。ミニバスの普及や指導レベルの向上も、この標準化の影響を受けていると言えるでしょう。

とはいえ、過去に高いゴールで鍛えられた経験が今のプレイヤー育成に活かされたという見方もあります。難しい環境で練習していたことで、ジャンプ力や工夫する力が身に付いた選手も多かったのです。

このように、昔のミニバスのゴールの高さは一概に悪いとは言えませんが、現在の基準は子どもたちにとってより安全で合理的な設計と言えるでしょう。

バスケットゴールの高さは時代で変わった

バスケットゴールの高さは、競技が誕生した当初から現代に至るまでの間に、状況や目的に応じて段階的に変化してきました。ただし、正式な「一般用ゴールの高さ(3.05メートル)」は、1891年のバスケットボール発祥当時から現在まで一貫して使用されています。つまり、大人用の競技としては基本的に高さは変わっていないのです。

しかし、ゴールの高さが「変わった」と言われる背景には、対象年齢や用途による違いが関係しています。特に大きく変化したのは、子ども向けや教育現場での対応です。昔は、どの年代でも統一された3.05メートルのゴールが使われていましたが、今では年代に応じて高さを調整する方式が一般化しています。

以下は、年齢別の現在の主なゴール高さです:

| 年齢層 | ゴールの高さ | 導入された背景 |

|---|---|---|

| 小学生(ミニバス) | 2.6メートル | 体格や運動能力に配慮した育成環境の整備 |

| 中学生以上 | 3.05メートル | 公式競技と同様の条件でプレイ可能に |

| 幼児・初心者 | 1.5~2.0メートル | 遊びや運動習慣形成のために可動式の簡易ゴールを使用 |

このような多様化は、プレイヤーの体格差やスキルに応じて無理なく楽しめる環境づくりの一環です。特に近年では、バスケットボールを楽しむ「入り口」を広げることが重要視されており、家庭用やストリート用にも高さ調節が可能なゴールが普及しています。

一方で、かつてはこのような調整機能がなく、特に子どもにとっては「届かないゴール」での練習を強いられる場面も多く見られました。その結果として、正確なシュートよりも力任せの投げ方が習慣化してしまうなど、技術の習得に差が出ることもありました。

現在はプレイヤー目線の設計が進み、ゴールの高さも「固定のもの」から「可変のもの」へと変化しています。これは、スポーツとしての楽しさだけでなく、教育的な観点や発育への配慮にもつながっています。

総じて言えるのは、バスケットゴールの高さは、単に「昔と今で違う」というより、「時代や目的に合わせて柔軟に変化してきた」という点にあります。競技レベルの向上と、すそ野の拡大を両立するための重要な進化だと言えるでしょう。

昔のバスケットボールのルールと特徴

昔のバスケットボールには、現在とは大きく異なるルールや運営方法がいくつも存在していました。中でも注目すべきは、「スピード感」「選手の交代」「3ポイントシュート」「ショットクロック」など、プレー全体に関わる根本的なルールが現在とはまったく違っていた点です。

例えば、1940年代~1970年代ごろまでの日本においては、交代選手の人数や回数が厳しく制限されており、選手交代が自由にできるようになったのは1980年代以降です。これにより、昔はスタミナ重視のプレーヤーが求められ、今よりも個人の体力に大きく依存したチーム編成が一般的でした。

また、現在では当然となっている「3ポイントシュート」は、NBAで1979年、国際ルール(FIBA)では1984年に正式導入された比較的新しいルールです。そのため、昔の試合ではロングシュートを決めても得点はすべて2点であり、アウトサイドからの攻撃が重視されにくい時代が続いていました。

以下に、過去と現在の代表的なルールの違いをまとめます:

| ルール項目 | 昔(1970年代以前) | 現在 |

|---|---|---|

| 3ポイントルール | なし(すべて2点) | 距離に応じて3点適用 |

| ショットクロック | なし、または30秒 | 24秒ルールを採用(NBA方式) |

| フリースロー本数 | 状況によって複雑 | ファウル数に応じて明確化 |

| 選手交代のルール | 回数制限あり | 自由交代制(流れ重視) |

| テクニカルファウル処理 | 厳罰・退場処分になりやすい | ペナルティ明確だが柔軟 |

このように、昔のルールはどちらかというと「慎重にプレーする」「無駄なミスを避ける」「体力を温存する」といった戦術が重要視されていました。現代のようなテンポの速い試合展開や、華やかなスリーポイント合戦は見られず、ロースコアなゲームが多かったのも特徴です。

今の視点で見ると「制約の多い時代」だったとも言えますが、選手一人ひとりの技術や判断力、そしてチーム全体の緻密な戦略が問われる、独特の面白さがあったことも事実です。

バスケ 昔と今のプレースタイルの違い

バスケットボールのプレースタイルは、時代とともに大きく進化しています。かつてのスタイルは、組織力や堅実なパス回しを重視する傾向が強く、スピードやパワーよりもチームワークやポジショニングの精度が重要とされていました。一方、現代のバスケはスピードとスペースを最大限に活かすダイナミックなスタイルが主流となっています。

昔のバスケットでは、センター(ゴール下の選手)が絶対的な存在であり、インサイドからの得点が戦術の中心でした。フォーメーションは固定的で、個々の選手が担当する役割も明確に分けられていたのが特徴です。また、ディフェンスもマンツーマンが主流で、ゾーンディフェンスはあまり採用されていませんでした。

一方、現代のプレースタイルでは、ポジションの垣根が薄れ、いわゆる「ポジションレス」バスケが増えてきています。ガードがセンター並みのリバウンドを取る場面もあれば、ビッグマンが外から3ポイントを狙うなど、選手一人ひとりが複数の役割をこなすことが求められるようになりました。

比較しやすいように、以下に昔と今のスタイルの違いを表にまとめます:

| 時代 | 主な特徴 | 代表的な戦術例 |

|---|---|---|

| 昔(1970~90年頃) | センター中心、セットプレー重視、得点はインサイド中心 | スクリーンプレー、ポストアップ |

| 現代(2000年以降) | スペース活用、速攻・スリー重視、ポジションレス化 | トランジション、ピック&ロール |

この変化の背景には、ルールの改正(ショットクロック短縮、3Pライン導入)、選手の身体能力向上、そしてアメリカNBAの影響があります。特にNBAの華やかなスタイルが世界中に広まり、日本でも若い選手たちがドリブルや3ポイントに憧れるようになったことは、スタイルの大きな変化を後押ししました。

一方で、昔のバスケには「泥臭さ」や「緻密な戦略」が息づいており、それは現代にも通じる重要な価値です。単に華やかさだけを追い求めるのではなく、両方の良さをバランスよく取り入れることが、今後のバスケットボールには求められるでしょう。

このように、バスケのプレースタイルは進化していますが、その土台には昔の基本がしっかりと根付いていることを忘れてはなりません。

昔のバスケットボールと今のボールの違い

昔のバスケットボールと今のボールには、見た目や素材、機能性の面で大きな違いがあります。特に、素材の進化とボールの規格の統一が進んだことで、現在のバスケットボールは扱いやすく、パフォーマンスに直結しやすい形状へと変化しました。

まず、昔のバスケットボールは本革(レザー)製が一般的でした。特に1970年代以前では、天然皮革の風合いを活かした表面が主流であり、使い始めは非常に硬く、滑りやすいという特徴がありました。時間をかけて使い込むことで手に馴染み、ようやく扱いやすくなるという仕様だったため、選手にとっては「育てるボール」とも言える存在でした。

一方で、現在主流となっているボールは、合成皮革やコンポジットレザーなどの人工素材が中心です。これにより、購入した直後から使いやすく、雨や湿気にも比較的強いという利点があります。特に屋外・屋内問わず使える全天候型ボールも登場しており、利便性は格段に向上しています。

以下に、昔と今のボールの主な違いをまとめてみます:

| 比較項目 | 昔のボール | 今のボール |

|---|---|---|

| 素材 | 本革(天然皮革) | 合成皮革、コンポジットレザーなど |

| 手触り | 硬く滑りやすい | 柔らかくグリップしやすい |

| メンテナンス性 | 水分に弱く、専用ケアが必要 | 水や汗に強く、管理が簡単 |

| ボールの規格 | メーカーによりバラつきがあった | FIBA・NBA規格により統一されている |

また、デザイン面でも変化が見られます。昔は単色や控えめなラインのみのデザインが一般的でしたが、現在はブランドロゴや複数色のデザインが施されており、見た目にも個性を感じられるようになりました。

このような変化は、競技レベルの向上だけでなく、初心者が扱いやすい環境作りにもつながっています。ボール自体の性能が高くなったことで、プレイヤーがボールに集中できる時間が増え、プレーの質や技術の習得スピードにも影響を与えていると言えるでしょう。

ただし、昔の本革ボールには「使い込むほどに手に馴染む」という独特の魅力があり、今でも根強いファンがいるのも事実です。それぞれに長所があり、好みによって選べるのは現在ならではの良さとも言えます。

昔のバスケットゴールから学ぶ今の魅力

- バスケットボールの歴史とルールの変遷

- バスケットゴールのボードの名前と役割

- バスケットゴールの名称の由来と種類

- バスケットゴールの高さと中学生の基準

- プロ仕様のゴールと昔のゴールの差

バスケットボールの歴史とルールの変遷

バスケットボールは1891年、アメリカ・マサチューセッツ州にあるYMCAトレーニングスクールで、体育教師ジェームズ・ネイスミス博士によって考案されました。当時は冬の間に屋内でできるスポーツが求められており、桃のカゴをゴール代わりに使っていたことから「バスケットボール」という名称が誕生したのです。

当初のルールは非常に簡素で、試合中にドリブルは認められておらず、パスのみでボールを回すのが基本でした。ゴールも、現在のようなリング型ではなく、底のあるバスケットだったため、得点が入るたびにボールを取り出す必要がありました。こうした非効率的なルールも、年月を重ねるごとに競技性を高める方向で改良されていきます。

例えば、以下のようなルールの進化が代表的です:

| 時期 | 主な変更点 |

|---|---|

| 1891年 | 桃のカゴを使用、ドリブルなし |

| 1900年代初頭 | ボールにバウンドを加えるドリブル解禁 |

| 1950年代 | 24秒ショットクロックの導入(NBA) |

| 1970年代後半 | 国際大会でゾーンディフェンス導入 |

| 1984年 | 3ポイントルール、国際的に導入 |

| 2000年代以降 | ポジションレス、ビデオ判定の活用など技術革新 |

特に大きな変化をもたらしたのが「ショットクロック」と「3ポイントシュート」の導入です。これにより試合のテンポが速まり、戦術の幅も格段に広がりました。さらに最近では、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)によるプレーの確認や、スポーツ科学に基づく戦術分析も進んでおり、バスケットボールはより高度な競技へと進化し続けています。

一方で、試合の公平性や選手の安全性を確保するという基本的な目的は、創設当初から変わっていません。ルールの変更は、その時代に合わせてより良い競技環境を作るためのものであり、スポーツとしての本質は常に大切にされてきました。

このように、バスケットボールは100年以上の歴史の中で、ルールやスタイルを柔軟に変化させながら、世界中で愛されるスポーツへと発展してきました。その変遷を知ることで、現代のバスケットボールの魅力や奥深さがさらに理解できるようになるはずです。

バスケットゴールのボードの名前と役割

バスケットゴールに取り付けられている「ボード」は、正式には「バックボード」と呼ばれています。これはバスケットゴールの後方にある平らな板の部分で、プレーの中では非常に重要な役割を担っています。単なる見た目の装飾ではなく、バスケットボールの競技性や戦術にも直結するパーツです。

まず、バックボードの主な役割は以下のとおりです。

- シュートの補助:リングだけを狙うシュートだけでなく、バックボードを使って角度をつける「バンクショット(バックボードを使うシュート)」が可能になります。

- リバウンドの発生:シュートが外れたとき、ボールがバックボードに当たって跳ね返ることで、リバウンド争いが生まれます。これによりゲームが動的になり、戦術性も増します。

- ゴールの構造強化:リング(フープ)はバックボードに取り付けられているため、ジャンプしてダンクをする際など、全体の耐久性を高める構造にもなっています。

また、バックボードには一定の規格があります。一般的には次のような仕様です。

| 項目 | 規格内容 |

|---|---|

| 素材 | 強化ガラス、アクリル、ポリカーボネート |

| サイズ(公式) | 横180cm × 縦105cm(FIBA/NBA共通) |

| 形状 | 長方形が主流(昔はファン型も存在) |

現在の公式戦では、透明な強化ガラス製のバックボードが主流です。観客の視界を遮らないように設計されており、テレビ中継の視認性にも配慮されています。アマチュア用のバスケットゴールでは、アクリルやプラスチック系の素材も多く見られますが、どれも基本的には「跳ね返りやすさ」「耐久性」「視認性」を考慮して作られています。

一方で、昔のバスケットゴールでは「ファン型」と呼ばれる扇形の小型ボードが使われることもありました。これはスペースの関係やコスト削減の目的もありましたが、現代のような精度の高いプレーには適していなかったため、徐々に姿を消していきました。

このように、バックボードはシュートの正確性や試合展開に大きく関わる重要なパーツです。見落とされがちですが、バスケットボールの魅力を支える縁の下の力持ちとも言えるでしょう。

バスケットゴールの名称の由来と種類

バスケットゴールという名称は、「バスケット(籠)」と「ゴール(得点するための目標)」という2つの言葉が組み合わさってできたものです。この言葉のルーツは、1891年にジェームズ・ネイスミス博士が考案した当初のゴールが、実際に「桃のかご」だったことに由来します。ゴールとして壁に設置されたそのかごは、まさに“バスケット”そのものであり、ここから現在の競技名「バスケットボール」や「バスケットゴール」という名称が定着したのです。

時代とともに、バスケットゴールは進化し、さまざまな種類や形状が生まれました。以下に代表的なバスケットゴールの種類を示します。

| 種類 | 特徴 | 使用場所 |

|---|---|---|

| ポール型 | 地面にポールを埋め込んで設置、安定性が高い | 学校、公園、体育館 |

| 壁付け型 | 建物の壁などに直接取り付ける、省スペースで設置可能 | 体育館、ガレージ、自宅など |

| 移動式スタンド型 | キャスター付きで移動が可能、高さ調整ができるモデルも多い | 自宅、イベント、スクールなど |

| 折りたたみ式 | 収納性を重視した簡易型 | 幼児向けの遊具、自宅など |

また、ゴールの高さにも違いがあります。公式戦では中学生以上は「305cm」が基本ですが、小学生の「ミニバスケットボール」では「260cm」に設定されています。さらに幼児向けの練習用ゴールでは、150cm前後など低めに設計されたタイプも登場しています。

ゴールの名称や分類は、次のような構造パーツごとにも分けられます。

- バックボード:リングの後ろにある板

- リング(フープ):ボールを通すための円形の金属枠

- ネット:シュートが入ったときに視覚的にわかりやすくするための紐状の装飾

- スタンド:ゴール全体を支える支柱部分

このように、バスケットゴールの名称は歴史的背景に基づいており、現代では用途や設置環境に応じた多様な種類が展開されています。それぞれの特徴を理解することで、目的に合ったゴール選びがしやすくなるだけでなく、競技の魅力をより深く味わうことができるでしょう。

バスケットゴールの高さと中学生の基準

バスケットゴールの高さは、選手の成長段階に応じて基準が設けられています。中学生においては、すでに成人の競技に近い環境でプレーすることが想定されているため、ゴールの高さも大人と同じ「305cm(10フィート)」が採用されています。これはFIBA(国際バスケットボール連盟)および日本バスケットボール協会によって定められた国際基準でもあり、全国的に統一されています。

小学生向けの「ミニバスケットボール」では、ゴールの高さが「260cm」と設定されていますが、中学進学とともにこの高さが一気に45cm高くなります。つまり、中学1年生は、バスケットの環境が大きく変わる最初のステップを踏むことになるのです。この変更は、技術・体力・判断力の向上を図る意図がありますが、実際のところ、中学1年生にはやや高すぎると感じる選手も少なくありません。

ここで、高さの違いによる影響を表にまとめてみましょう。

| 学年・カテゴリ | ゴールの高さ | 主な特徴と注意点 |

|---|---|---|

| 小学生(ミニバス) | 260cm | 成長途中に配慮、テクニックと楽しさを重視 |

| 中学生 | 305cm | プロ基準と同一、体格・パワー不足に戸惑う選手も |

| 高校生以上 | 305cm | 試合レベルも上昇、フィジカルと技術の両立が必要 |

このように、中学進学時には技術的なギャップが発生しやすいため、学校や指導者の対応も重要です。特に、身長が低めの選手や女子選手にとっては、急激な環境変化がプレッシャーになることもあります。そのため、補助的な練習器具や段階的なトレーニングメニューを取り入れることで、無理なく適応していく工夫が求められます。

また、中学生の試合では、リングだけでなくボードやコートのサイズも大人と同じであるため、より本格的な戦術理解やチームプレーも必要になります。これによって、単純な個人技だけでなく、パス回しやスクリーンプレイといった複雑なプレーも経験できるようになります。

このように、バスケットゴールの高さは単なる数値ではなく、選手の成長とステージに深く関わっている重要な要素です。中学生の段階でこの高さに慣れておくことは、その後の競技人生において大きな意味を持つと言えるでしょう。

プロ仕様のゴールと昔のゴールの差

現在のプロ仕様のバスケットゴールは、耐久性・安全性・プレーの正確性すべてにおいて非常に高い基準を持っています。それに比べて、昔のバスケットゴールは構造が簡素で、現代のような機能性や調整機能はほとんど備わっていませんでした。この違いは、単に技術革新の結果ではなく、競技の進化とともに求められるニーズが変わったことにも関係しています。

まず、プロ仕様のバスケットゴールの特徴を挙げてみましょう。

- バックボード素材:強化ガラスを使用。衝撃に強く、視認性も高い。

- リング構造:ブレイクアウェイリング(衝撃を吸収する機構)を採用し、安全性が高い。

- 支柱・ベース:重量があり、安定性抜群。床を傷つけないゴムパッドも装備。

- 高さ調整:一部の可動式モデルでは電動で高さを調整できる機能もあり。

一方で、昔のバスケットゴールは以下のような仕様が一般的でした。

- 木製や金属製のボードが主流。反発力が均一でなく、バウンドが不安定。

- 固定式のリングで、強いダンクで破損することもあった。

- 支柱は細く、簡易的な設置方法が多かったため、ぐらつきが生じるケースも。

- 屋外設置が主で、雨風による劣化やサビが問題になることも多かった。

比較すると、現代のゴールはよりプレイヤーの安全や快適性を考慮した構造であることが分かります。プロの選手がジャンプしてリングにぶら下がるようなダンクプレイをしても壊れない構造であるのに対し、昔のゴールではそのようなプレイは非常に危険で、ルール上も制限されていました。

また、昔の学校や公園に設置されたゴールは、場所によって高さや角度が微妙に異なることもあり、正確な練習がしづらい環境も少なくありませんでした。これにより、プレイヤーは環境に応じた「応用力」を身につけていた一方で、統一された基準での競技力向上には限界がありました。

このように、プロ仕様と昔のゴールでは、設計思想から用途、選手のパフォーマンスに至るまで大きな違いがあります。昔のゴールにも独自の工夫や味わいがありましたが、安全性と効率性を求める現代においては、やはり最新型のゴールが必要不可欠な存在となっています。

(まとめ)昔のバスケットゴールと今の違いを徹底比較!高さやルールの変遷も解説

記事のポイントをまとめます。

- 昔のバスケットゴールは高さに統一基準がなく地域差があった

- 昔のミニバスでは大人用の305cmゴールをそのまま使うことが多かった

- 現在のミニバス用ゴールはJBA規定で260cmに統一されている

- ゴールの高さは対象年齢によって段階的に設けられている

- 幼児向けには150cm前後の可動式ゴールも用意されている

- かつてのバスケではショットクロックや3Pルールが存在しなかった

- 昔は選手交代の回数が制限されており体力勝負になりやすかった

- 昔のプレースタイルはセットオフェンス中心でセンター重視だった

- 現代のバスケはスピードとスペースを活かすポジションレス戦術が主流

- 昔のバスケットボールは本革製で手になじむまで時間がかかった

- 現在のボールは合成皮革製が主流でグリップ性と耐久性が高い

- バックボードは「バックボード」と呼ばれ、バンクショットやリバウンドに関与する

- バスケットゴールの名称は桃のかごに由来している

- プロ仕様のゴールは安全性・耐久性が高く、衝撃吸収機構を備えている

- 昔のゴールは構造が簡素で環境によって高さや角度に誤差があった